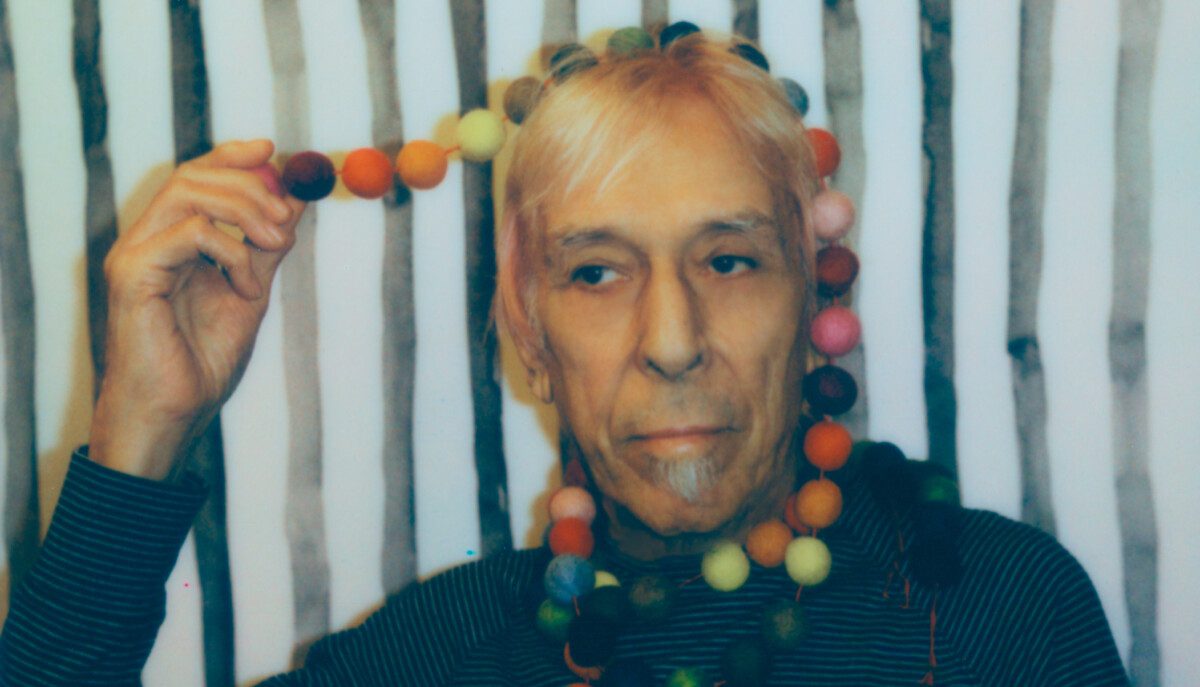

Am 6. April 2025 öffnet das Carlswerk Victoria seine Pforten, und in den Schatten der Schanzenstraße zieht ein Mann ein, der nie bloß einfach Musik macht, sondern Parallelwelten erschafft, Konventionen zerschneidet und sein Publikum mit zerzausten Nerven in die Nacht entlässt. Die Rede ist natürlich von John Cale, dem Dissonanten und ehemaligen VELVET UNDERGROUND Avantgardisten, dem walisischen Magier zwischen Komposition und Dekonstruktion.

Bestuhlt, aber alles andere als beruhigend

Bestuhlt mag zwar die Venue sein, doch wer glaubt, sich hier zurücklehnen zu können, hat die Rechnung sicher ohne Cale gemacht. Die Luft wird dicht sein von Drone-Flächen, Störgeräuschen und brüchigen Melodien. „POPtical Illusion“ – sein aktuelles Album, steht auf dem Programm. Ein Album, das Popmusik antäuscht und am Ende doch nur neue Brüche offenlegt. Darauf gehe ich noch genauer ein. Aber was erwartet uns an dem Abend? Vielleicht ein paar Fragmente aus „Paris 1919“, dieser bittersüßen Ode an eine verlorene Welt. Vielleicht die eruptiven Klänge seiner Fear-Phase, durchzogen von kalter Wut. Vielleicht auch etwas elektronisch pulsierende Zukunftsmusik, die in dunklen Synthesizer-Wellen neue Abgründe aufreißt. Sicher ist nur: Stillstand gibt es nicht.

Parallelen: Scott Walker und Michael Gira

Cale, der Produzent von Patti Smiths „Horses“ und Architekt des frühen Punks, bleibt ein Prophet des Unerwarteten. Er schichtet Geschichte, Klang und Chaos zu einem Set, das unberechenbar sein wird wie ein Traum in Auflösung. Vergleichbar, auch wenn musikalisch doch in völlig anderen Gefilden unterwegs, ist er eventuell mit Scott Walker; dessen Vita noch ungewöhnlicher ist. Beiden gemein ist defintiv das Katharsis-Prinzip. Vielleicht macht es auch Sinn in dem Kontext noch SWANs Michael Gira zu nennen, der Ende April auch für ein Konzert nach Köln kommt.

Wales, Schubert und die Viola

Man könnte John Cale als wandelndes Stück Musikgeschichte bezeichnen – wenn man ihm damit nicht sofort Unrecht täte. Denn Geschichte mag er nicht besonders. Nostalgie? Noch weniger. Seit Jahrzehnten entzieht er sich den Regeln der Popwelt. Dabei begann alles ziemlich brav – oder zumindest so, wie es für einen Musiker mit Ambitionen eben beginnt. Wales, 1942: ein begabter Junge mit Vorliebe für die Viola, Schubert und die düsteren Nebelschwaden über den walisischen Hügeln. Musik war für Cale erst mal eine ernste Sache. Er ging nach London, studierte klassische Komposition und hätte sich mit etwas weniger Eigensinn vermutlich in einer gediegenen Karriere als Orchestermusiker wiedergefunden. Aber nein. Stattdessen landete er in New York, mitten in der Avantgarde-Szene der 1960er-Jahre – eine wilde Truppe aus Klangzerlegern und Konzeptkünstlern, die glaubten, dass auch Stille Musik sein kann (sofern sie lange genug dauert). Hier beginnt das Cale-typische Muster: Sobald er irgendwo Wurzeln schlägt, reißt er sie wieder heraus. Nach den frühen Experimenten mit Drone und Minimal Music traf er auf einen gewissen Lou Reed – und zack, das nächste Kapitel begann: THE VELVET UNDERGROUND. Das Debütalbum, die Platte mit der Warhol-Banane, wurde zwar zunächst von exakt niemandem, zero, null gekauft, gilt heute aber als das wichtigste Album der Rockgeschichte. Während Reed die zynischen Texte lieferte, sorgte Cale für den Lärm. Brummende Viola-Drones, Feedback-Schleifen und alles, was möglichst nicht nach zeitgenössischer Rockmusik klang.

Die wichtigsten Alben im Überblick

Aber, wie gesagt, Cale bleibt nie lange an einem Ort. 1968 war Schluss bei den Velvets, und er startete seine Solokarriere. Sein erstes Album „Vintage Violence“ (1970) war ausgerechnet eine Art folkiger Wohlklang – als wolle er die Welt einmal kurz verwirren, bevor er sie mit seinen nächsten Platten in Angst und Schrecken versetzte. „Paris 1919“ (1973) ist dann wieder ein völlig anderes Tier: kammermusikalisch, poetisch, melancholisch. Und danach? Wieder die Richtung gewechselt! „Fear“ (1974) klang nach Wahnsinn, eine Platte voller Paranoia und eruptiver Wut, gefolgt von noch düstereren Werken wie „Music for a New Society“ (1982), einem Album, das klingt, als würde es sich selbst langsam auflösen.

Nebenbei produzierte er einige Alben, die den frühen Punk entscheidend prägten: „The Stooges“ mit Iggy Pop, das bereits erwähnte „Horses“ von Patti Smith. Aber immer dann, wenn er zu einer Ikone des Undergrounds hätte werden können, zog er weiter. So blieb er über Jahrzehnte unberechenbar: mal orchestral, mal elektronisch, mal ganz minimalistisch.

John Cale heute: Pop, Fata Morgana und Synthesizer-Wände

Und heute? Da hätte er es sich längst gemütlich machen können. Könnte den Veteranen geben, den man auf Boomer-Festivals auf die Bühne schiebt, damit er ein paar alte Velvet-Underground-Hits zum Besten gibt und dann wieder verschwindet. Aber so funktioniert John Cale nicht. Sein aktuelles Album „POPtical Illusion“ist genau das, was der Titel verspricht: eine Fata Morgana. Popmelodien tauchen kurz auf und verschwinden dann wieder hinter dichten Synthesizer-Wänden, die Beats zucken nervös und sorgen für Irritationen. Kollaborationen mit jüngeren Künstler*innen wie Weyes Blood zeigen, dass Cale auch mit über 80 noch neugieriger und relevanter ist als viele, die nur halb so alt sind.

Kurz gesagt: John Cale bleibt das, was er immer war – ein Musiker, der nie dort auftaucht, wo man ihn erwartet. Wer auf eines seiner Konzerte geht, bekommt kein Best-of, sondern ein Experiment. Ein Stück Geschichtsverweigerung. Und das ist auch gut so.

Tickets für das Konzert am 06.04. im Carlswerk Victoria gibt es hier.